京都から伊勢へ

2017年2月2日。

7:00前、京都を出発。道中、ちょっと雪が心配。滋賀県草津から三重県亀山に抜ける新名神道は雪がぱらついているが、交通の流れは順調。

土山SAにて休憩。いつの間にか雑貨屋ができている。品揃えがちょっと面白い。今風の御朱印帳とかも。

亀山JCT手前より。三重県側に抜けて、天気は良くなってくる。

普段は伊勢道をそのまま伊勢まで行くのだが、今回は津ICで下道に下り、国道23号線を伊勢に向かう。12月のお参りの時は夜中にこの辺りを通過したので、廻りがどんな風景なのかわからず気になっていたのだ。

三重県側はほぼ快晴の天気。平日のため朝のラッシュに引っかかるが、下道は地域性が見えて面白い。松阪付近は気のせいかやたらと焼肉屋の看板が目につく。

伊勢神宮

10時、伊勢神宮外宮着。

正殿の古殿地の前を通る時、以前見た遷宮直後の「空き家」の状態の旧正殿を思い出す。見事に「空き家」という感じだった。神様がお留守になるとこんなにも変わるのかと驚いたのだった。いまは旧本殿は取り壊されて、古殿地の中央に心柱の基礎の覆いがあるのみ。

正殿前にてお参り。正殿、やはり「米倉」にしか見えない。観想にて自分の本尊・多羅さんを通じて天の水を捧げ、この水で炊いた「ご飯」が宇宙に行き渡りますように祈念する。

続いて別宮の多賀宮、土宮、風宮をお参り。古殿地の位置が別宮によって違うのが興味深い。

御神札を頂き、内宮に向かう。

外宮の帰りの参道。木漏れ日の光がきれい。実は、さきほどから写真を撮ろうとするたびに陽がかげる。「お参りに集中せよ」と。写真を撮るために、あるいは物見遊山でお参りに来ているわけではない。「あちら」からのインストラクションのキメが細かくなっている。お参りの瞬間など、絶妙のタイミングで陽が射す。お参りを終え、帰りの参道でようやく写真に納めることができた。

10:50、内宮駐車場着。

駐車場より内宮の宇治橋に向かう途中、輝く五十鈴川と宇治橋の橋脚。

五十鈴川のガート(正しくは御手洗場(みたらしば))にて清めた後、すぐ横の瀧祭神にお参り。五十鈴川水源の龍を鎮めるために祀るという。同行しているY女史によると、境内、お社に祀られていない方々もいろいろおられるらしい。天狗のように木の上にいるが、全く趣の違う方たちとか。社の中に留まらず、もっと流動的な存在なのかもしれない。

正宮では、やはり眼は天に向かう。垂直に高くそびえ立つオベリスクのような巨大な水晶に水を注ぐ。同時に、地中深く刺さる「聖なる杭」がイメージされる。瞬間、明日明後日の高野山でのお参り・仕事のあと、天野の丹生都比売神社にお参りしなければと思う。丹生都比売さんは、地殻深くに刺さる「聖なる杭」のイメージがある。その意味で、アマテラスさんとニウツヒメさんは対をなす存在なのではないか。

続いて風日祈宮にお参り。内宮の中でも好きな場所。やはりここはちょっと空気が違う。静か。空気が澄んでいる。帰り道、やはり橋がゆらゆらしているように感じる。何なのだろう。

御神札を頂き、参集殿で一休み。

お参りが一段落し、久しぶりにおはらい町・おかげ横町へ。最近は伊勢神宮にお参りに来ても時間の都合で門前町でゆっくりする暇がなかった。 おかげ犬、いたいけで心を打たれる。おかげ横町で焼き栗を買う。試食して思いの他おいしくて思わず買ってしまう。いわゆる丸い甘栗と似た焼き方だが、和栗の香ばしさがしっかりとあって、なんだか懐かしい。モダン神棚やパワーストーンを置いている新しい店も面白い。大野百合子氏の「神様カード」の柄のスマホケースもある。

昼食をとり、13:30頃、内宮を出発。伊勢道・紀勢道より花の窟神社・新宮へ向かう。

伊勢より花の窟神社、新宮へ

14:00頃、紀勢道の奥伊勢PAにてトイレ休憩の時、隣に駐めた車のご夫婦からみかんを頂く。甘くておいしいみかんだった。突然でなんだか面白い出来事だった。

前から気になっていた「道の駅海山」に立ち寄ろうと、尾鷲で旧道に下りる。15:00過ぎ、道の駅海山。人気がなく、ちょっと寂れている。「権兵衛の里」を推している。「権兵衛が種まきゃカラスがほじくる」の俗謡の由来の人らしく、畑仕事は今ひとつでも鉄砲の名手で、山中の大蛇を鉄砲で退治したという。その話を見て、同行のY女史、大蛇に同情してへこむ。「大蛇がなにしたっていうんだ」と。まぁ、旅人に悪さをしたということにはなっているが、大蛇からしたら普通に暮らしていただけなのかも知れないし、「言いがかり」としか思えないだろう。龍に近しく巳さんも大事に思う私としても同感である。「退治」された大蛇の冥福を祈りたい。

16:00過ぎ、花の窟神社着。参道向かって左手、稲荷社の横に龍神社があることに気づく。「黄金龍神」の幟が立っている。初めてお参りする。

窟に入ると、やはり胎内に入ったような感覚に包まれる。「神社」とは言われているが、もっと古代からのプリミティブな聖地なのだろう。

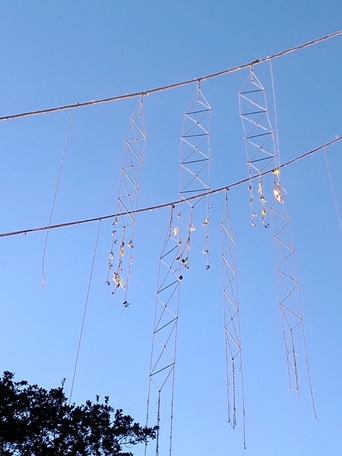

御綱の花が真新しい。案内板を見ると、丁度本日2月2日が例大祭で、御綱掛け神事が執り行われたところらしい。御綱掛け神事のことは知っていたが、今日ということは全く意識していなかった。

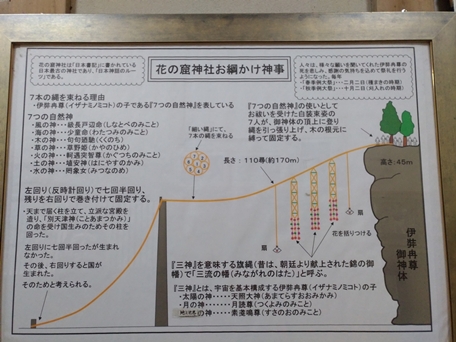

境内の、御綱掛け神事についての説明書き。

海岸に出て熊野灘を望む。ここから新宮まで、七里御浜と呼ばれる緩やかに弧を描く海岸が続く。ウミガメの産卵地でもあるらしい。

(パノラマ ウィンドウが開いたら画像を拡大して横スクロールしてみてください。)

17:30ごろ花の窟神社を出発、国道42号を新宮へ向かう。

途中、道の駅パーク七里御浜にて休憩。

みかんなど名産の柑橘類が並ぶ店が入っているが、ちょうど閉店直後のようだった。

併設されているスーパーマーケットを覗いていると、節分用品がいろいろ売られている。「鬼の目突き」という植物は初めて見た。

どうも、和歌山県南部では節分にはこの長く鋭い棘を持つこの「鬼の目突き」を飾るらしい。

17:50 新宮駅前着。宿にチェックインする前に夕食のお店を探す。駅前に良い感じの和食店を見つけ、車で下見して一旦宿に向かおうとすると、 一方通行の道を逆走しそうになり、丁度その店に入ろうとしていた夫婦の方に指摘され、あちらを回ると良いよと親切に教えてもらう。

夕食はここにすることにして、まずは駅近くの宿にチェックイン、すぐに先ほどの店に向かう。 店内に入ると先ほどのご夫婦がいて、御礼を言う。ご夫婦お店の常連さんのようで、店の主人と親しげに話をしている。 お刺身の定食と焼き魚などを頼むが、やはり魚がおいしい。マンボウの肝を初めて頂く。魚というよりも動物っぽい食感。 食べたことはないが、身も鶏肉のような食感だとか。マンボウも熊野灘の名物らしい。 今日通りかかった紀北町の道の駅でもちょっと不思議なゆるキャラと共に紹介されていた。

新宮と言えば神倉神社、神倉神社といえば御燈祭り。御燈祭は2/6、わずか4日後。例の常連さんと店の主人が、松明の用意の話などをしていて、 参加されるんですか、と聞くとそうだとのこと。地元に根付いたお祭りということが伝わってくる。我々も以前神倉神社に以前お参りしたが、 あの急な石段を夜に松明を持って駆け下りるのはどれだけ大変かと思い、転ばないんですか?と聞くと、やはり転ぶという。そりゃそうか。 祭は見ていくのかと聞かれるも、明日玉置神社にお参りした後高野山に登るという話をすると、 お客さんの奥さんの方が「玉置神社は呼ばれた人しかたどり着けないらしい」という話をする。確かにそういう話を聞いたことはあるが、 幸いこれまではたどり着けなかったことはない。ただ、来られない時には来られないだろうなという気はする。

帰りがけ、そのお客さんのご夫婦にまた新宮に遊びに来て下さいと言われる。気さくな方たちだった。お店もおいしかったし、 この新宮駅前の「かつ田」にもまた来ようと思う。

宿への帰り、通りがかりに見かけて気になっていた徐福公園に立ち寄る。閉門しているが、門がライトアップされている。徐福とは、秦の始皇帝に仕えた方士。始皇帝の命を受け、不老不死の霊薬を求めて日本に渡来したという伝説が日本各地にも残っているらいしいが、新宮もその一つで徐福の墓とされる場所が今は徐福公園として整備されている。

龍に乗る天女。

ここにも龍が。

門の全景。