京都から伊勢へ

2018年2月2日。

7:30頃、京都市内を出発する。

伊勢神宮外宮

亀山JCTより東名阪道に入り、伊勢自動車道を経て伊勢市内へ至る。途中、いつもは新名神の土山SA辺りで休憩をとることが多いのだが、今回は亀山PAのコンビニでお茶を買う。この道のりは京都から伊勢へのおそらく最も一般的なルートでこれまで何度も通っているが、亀山PAに寄るのは初めて。

9:50頃、伊勢神宮外宮着。伊勢参りは外宮から。

まず、正宮(しょうぐう)の豊受大御神さんにお参りする。いつもながら大盛りのどんぶり飯のイメージ。おなかがいっぱいになる。

豊受大御神は内宮の天照大御神のお食事を司る御饌都神であり、衣食住、産業の守り神である(公式HPより)。

写真は向かって右手の古殿地。いつもながら、先の遷宮の時の印象を思い出す。遷宮直後にお参りした時には古殿地にまだ建物が残っていたのだが、見事に「空き家」になっていて驚いた。神様が遷られると本当に「空き家」になるのだなと思ったのだった。

続いて多賀宮(たかのみや)にお参り。多賀宮は、外宮に所属する四別宮のうち、第一に位しているとのこと(公式HPより)。外宮の豊受大御神の荒御魂をお祀りする。

続いて土宮(つちのみや)にお参り。土宮には、外宮の宮域の地主神、大土乃御祖神(おおつちのみおやのかみ)を祀る。

風宮には風雨を司る級長津彦命(しなつひこのみこと)(別名、級長戸邊命(しなとべのみこと))をお祀りする。

古殿地に巡らされている縄の杭は、よく見ると角がきれいに面取りされている。

たかが杭でもさすがに仕事が細かい。

よく見ると、あちこちに多賀宮への階段に使われていたのと同じ青い石が使われている。

月夜見宮

続いて内宮に向かう前に、外宮からちょっとだけ離れたもう一つの別宮、月夜見宮(つきよみのみや)に立ち寄る。

月夜見宮には、天照大御神の弟神である月夜見尊(つきよみのみこと)とその荒魂を祀る。

月夜見宮の鎮座する辺りは宮川の河岸段丘上に位置するということから古くは高河原と呼ばれ、川の流れと農耕に深いつながりのあるお社とのことで、高河原神社にはこの辺りの守護神が祀られているという。(公式HPより)

伊勢神宮内宮

早速、宇治橋を渡る。朝からの曇り空は、雲の切れ間が見え始める。

御手洗場のすぐ横の瀧祭神(たきまつりのかみ)にお参りする。瀧祭神は、五十鈴川の守り神である。

続いて、正宮の天照大御神さんにお参りする。(写真は敢えて撮っていないのでご了承ください。)空が高い。やはり、垂直方向に高く深く伸びる何かを強く感じる。いつもながら、女性的というよりは男性的なエネルギーを感じる気がする。(天照大御神は女性の神様。)

外宮・内宮を通じて、お参りしながら、今年は自分からより動いていく必要があるということを強く感じる。密教行者として生きていくための物理的基盤をより堅固にしていくことが急務である。

次に、正宮裏手に回り、荒祭宮(あらまつりのみや)にお参りする。荒祭宮には、天照大御神の荒魂がお祀りされている。

風日祈宮は、外宮の風宮とおなじく、風雨を司る神、級長津彦命、級長戸辺命をお祀りする。「かざひのみのみや」の語感が妙に気に入り、何度もつぶやく。

風日祈宮奥の森。

この辺りは、伊勢神宮内宮・外宮の中でも一番気持ちが良い。静かで空気が澄んでいて、爽やかな風が通る。しばしその風を味わう。

お参り終わり、風日祈宮橋を引き返す。なぜか、いつもこの橋を渡るとき、上下にゆらゆらと揺れているような気がする。これはなんなのだろう。

振り返ると、ちょうど日が射している。

おはらい町

昼過ぎ、外宮・内宮のお参りを終え、内宮の門前町であるおはらい町で息抜きと昼食・お茶。去年は昼食だけ食べてすぐに出発したが、今回はおはらい町やおかげ横丁をゆっくり見て回る。

軒に見慣れない小鳥を見つける。後で調べると、イソヒヨドリのようだ。この写真ではわかりにくいが、青とオレンジ色のツートンカラーが美しい。磯や岩場に多く生息するが内陸でも見られるとのこと。

花の窟神社へ

15:00ごろ、内宮前を出発。伊勢自動車道・紀勢自動車道を南下し、三重県熊野市の花の窟神社へ向かう。

途中、花の窟神社の直前、鬼ケ城に立ち寄る。写真の道の先、岬の先に鬼ケ城があるのだが、夕闇が迫ってきているため、トイレ休憩とお土産品などを眺めてすぐに出発する。土産物屋では、熊野市で最近見つかった新種の柑橘類「新姫(にいひめ)」のジュースを飲む。野生種らしく苦みと酸味が強いが、なかなか野趣がある。紀伊山地に位置する和歌山県北山村原産の柑橘類である「じゃばら」ともちょっと似ているが、より苦みが強いような気がする。

夕闇迫る17:00過ぎ、花の窟神社に到着。

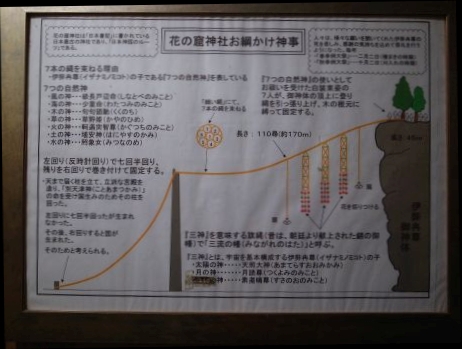

花の窟は天照大御神の母神・伊弉冉尊(イザナミノミコト)を祀る。伊弉冉尊は火の神・軻遇突智尊(カグツチノミコト)を生んだ時に火傷を負って亡くなり、この地に葬られたという。古来社殿はなく高さ約45mの窟を伊弉冉尊のご神体とする。古来花を供えて祭るので「花の窟」と呼ばれるという。また、併せて軻遇突智尊を祀る。

花の窟では、2月2日と10月2日の年に二回、多くの人が集まり、花で飾られたお綱をご神体の窟から掛け渡す「お綱掛け神事」が行われる。綱は藁縄7本を束ねたもので、花をつけた3つの縄幡が吊るされている。このお綱は、神と人をつなぎ神の恵みを授けてくださるお綱であるという。(現地の由緒書ならびに公式HPより。)

まさしく本日の昼間に行われたお綱掛け神事で掛けられたばかりのお綱を見上げる。

お綱は掛け替えることなく自然に切れるまで残されるということで、奥の一本は前回昨年10月2日のお綱掛け神事で掛けられたお綱がそのまま残っているものである。なお、この前回のお綱掛け神事の3日後、2017年10月5日にもお参りに来ていたのだが、この時のお綱がまだ残っていた。

下半分の前回のお綱と上半分の今日掛けられたお綱でツートンになっている。

昨年10月の写真と見比べると今日くくられた綱がよくわかる。

新宮市内を経て十津川温泉郷へ

ほぼ日没後の17:40、花の窟神社を出発。

熊野街道(国道42号線)を南下して新宮市内へ。昨年2月のお参りの時に行った新宮駅前の和食店が美味しかったので今回もこの店に寄って夕食をとる。

19:00ごろ新宮を出発、国道168号を西に進み、宿を予約している十津川温泉郷へ向かう。予約していた宿は温泉郷の中心から更に山間に入った立地のため、宿に着く直前の山道は真っ暗な上にすれ違う車もなく、本当にこの先に宿があるのだろうかと不安になるも、20:00頃に無事に到着した。