2018年8月21日 若狭・長滝白山神社・白山中居神社お参り

今回の行程

(HOLUX ezTour for Logger及びGoogle Mapにて作図)

お盆の忙しさも一段落し、水巡りのお参りに出たくなる。今一番どこに行きたいのだろうかと考えたとき、

まず久しぶりに白山方面に向かいたいという思いが湧き、

若狭から福井県大野を経て白山長滝神社へというコースが頭に浮かぶ。

以前にも書いているが、自分にとっての「いのちの水」を頂きにしばしばお参りしている、

若狭の天徳寺境内の瓜割の水は、自分の中で、目に見えない次元で白山と繋がっているような気がしている。

天徳寺は白山を開かれた泰澄大師による開山であり、境内には白山妙理権現も祀られている。

まず若狭に向かい、いつものように瓜割りの水を頂いて鵜の瀬の遠敷明神さんにご挨拶をし、

そこから白山の麓に位置し町のあちこちに白山の伏流水が湧き出る「水のまち」福井県大野市に立ち寄り、

更に岐阜県郡上市白鳥に抜けて、白山の美濃(岐阜)側の窓口である美濃馬場・

白山長滝神社にお参りしようと思う。

宝篋山天徳寺 瓜割の滝

(以下、写真をクリックすると大きなサイズで表示します。)

駐車場に車を停め、まずは滝にお参りする。

この夏は京都も記録的な酷暑だったが、お盆が過ぎて、日差しも既に晩夏を感じさせる。

子供のころの、夏休み終盤の寂寥感を思い出す。

滝の前で、般若心経・十一面観音真言・諸龍真言を唱えてお参りをする。

溜まったものを洗い流すイメージ。

お参りを終えて水場でお水を頂き、鵜の瀬に向かう。

上野の里と面山和尚

鵜の瀬に向かう途中にはいつも、小浜市上野地区内の「水土里直売所」 に立ち寄って野菜などを買って行くのだが、 今回はうっかりいつもの曲がり角を通り過ぎてしまう。 そこで次の角の田んぼの間の細い道を廻り、上野地区の集落をかすめて直売所に向かった。 この細道に入る角で、これまで気づかなかった「人の駅」の看板を見かける。 これは、小浜(あるいは若狭)ゆかりの人物についての解説が書かれているもので、 鵜の瀬の白石神社の前に、その下根来地区ゆかりの人物として 「良弁和尚」の解説が書かれているのは見ていたが、 このシリーズの他の人物の解説は今回初めて見た。 表題には「面山和尚」と書かれているが、 この時はあぁそういう人がいるんだと思った程度で通り過ぎる。

細道を進んで行くと、上野地区の入り口の辺りに、 これまでは気づかなかった鎮守の森のような木立があるのが眼に入る。 こちらもちょっと気になるが、まずは直売所に向かう。 直売所で子芋を買って随分サービスしてもらったりした後再び同じ道を戻り、 上野木立を訪れてみる。

周囲の木の高さの割には祠は小さいが、神様の「空間」を感じる。神社の名前も御祭神も分からない。

祠の前の大樹の幹には御祈祷札が括り付けてある。我々が護摩供や御祈祷で作る祈祷札と似ているが、

神仏習合の要素が強く感じられる。我々も般若心経を神祇の御宝前で奉読するが、

この御神札も諸天神に大乗経典をお供えし天下泰平・萬民快楽(けらく)を祈ったものと思われる。

それにしても、「二聖・二天」がどなたのことなのかが気になる。

神社向かいの集会所。中をのぞくと、正面に神社かお寺のような厨子がある。

ここでもお祭りか法要なども行われるのかも知れない。

神社の周囲をひとしきり見て、鵜の瀬に向かいかける。 が、そこで南側にある山裾に石碑があるのに気づき、 どうしても気になるということで再び引き返す。

先ほどの神社の横から更に奥に進んでみると、参道が整備されていて、

突き当りに「面山碑」と彫られた石碑が現れた。面山の名を見て、

先ほど横目で見ただけで通り過ぎた「人の駅」の看板に「面山和尚」の名があったことを

思い出す。一体どんな方なのか興味がわき、改めて「人の駅」の解説を読んでみようと思う。

石碑の周りはビオトープのような池や桜の並木などが整備されているが、

継続的に手入れをしていくのは大変そうな様子が見て取れた。

道を引き返し、先ほど最初に曲がった田んぼの間の細道の角にあった「人の駅」の解説を

改めて読んでみる。解説によると、

「面山和尚 空印寺の門前、八百比丘尼入定地近くに面山和尚の石像があります。

面山和尚は、空印寺の14世の住職で、諱は瑞方面山と号しました。

彼は肥後(熊本県)に生まれました。4歳で「いろは」を知り、

10歳で通俗の書籍を暗唱して「神童」と呼ばれました。

16歳で道元禅師の研究を続け、僧侶となり仏書を研讃(原文ママ。研鑽?)して諸国を行脚し、

1792(享保14)藩主酒井忠音に招かれて空印寺の住職となりました。

その後、諸国の大名から招かれましたが応じず、もっぱら著述に専念して、

『面山弘録』を始め千巻に上る著書を著し曹洞宗中興の祖と呼ばれました。

これらの著書は、現在越前永平寺において面山禅師文庫として保存されています。

1741年(寛保元)松永上野に永福庵(奥田縄の前身)を建てて隠居し、

89歳で入寂しました。」

とのこと。面山の名は初めて聞いたが、大名からの要職への誘いも断り、

この地に隠居して、自分の本分に専念したということに強い共感を覚える。

写真を撮りつつ、ゆっくり解説を読んでいたら、近くの田んぼで作業をしていた地元のおじさんが

声をかけてきて下さる。この方は、先ほどの面山碑周辺の整備を先導したり、

この地にゆかりのある面山和尚をいろいろな人に知ってもらい、またそれによって高齢化の

進む上野地区の活性化にも繋がればと考えておられるらしい。しかし、なかなか動ける人が

おらず難しいとのことだった。

面山和尚についてもいろいろ教えて下さり、面山碑の参道横にあった空き地の辺りに

隠居先の「永福庵」があったが、後にここから10km程の道のりの小浜市奥田縄(おくだの)地区に

移されたとのこと。また、毎年9月17日には面山和尚の法孫で組織する永福会の人々など

ゆかり人たちが集まり、和尚の法要が営まれるらしい。来月のことだし興味が湧く。

とりあえずこういう不思議な出会いでもあり、この後鵜の瀬にお参りした後、

奥田縄地区に足を延ばして現在の永福庵にお参りして行こうと思う。

面山和尚についていろいろ教えてくださったこのおじさんは地区のことを熱心に考えておられて、

今日も先の長雨で詰まってしまった人の田んぼの水路を自主的に手入れしていたところだったとの

ことだった。こうした人の影の働きによって、地域は支えられているのだなということを

改めて感じた。

鵜の瀬

鵜の瀬に着き、まずは白石神社にお参りする。

参道前にはこの地にゆかりのある良弁和尚の解説がある。

「良弁和尚は、伝説によれば、689年(持統3)ここ小浜下根来で生まれましたが、

子供の時に鷲にさらわれ、奈良金鐘寺(東大寺の前身)で育てられました。

彼は、東大寺で法相宗を義淵に学び、新羅の僧審祥を講師に招き華厳経講を開いて華厳宗を広めました。

その後、東大寺の建立に尽力し、初代別当となり、773年(宝亀4)84歳で亡くなりました。

お水取り行事を始めた実忠は、若狭出身の良弁が師匠であり、

若狭遠敷明神が魚釣りをしていて「修二会行事」の勧請に遅れたお詫びとして

十一面観音にお供えする閼伽水を送ることとなったという逸話から二月堂の井戸を

「若狭井」と名付けました。」

私は白山・若狭・京都・奈良・熊野と続く「水の道」を巡る中で得度を決心した経緯もあり、

東大寺二月堂にも格別の思いがある。

面山和尚と永福庵

鵜の瀬でのお参りを終え、先ほど出会った面山和尚ゆかりの永福庵に行ってみることにする。

ナビゲーションの地図を頼りに小浜市奥田縄の永福庵にたどり着く。

禅寺らしい、カラッとしてすっきりしたお寺。普段は無住とのことで中には入れなかったが、

周囲の草刈りなどの作業をしている人がいて、手入れが行き届いている。

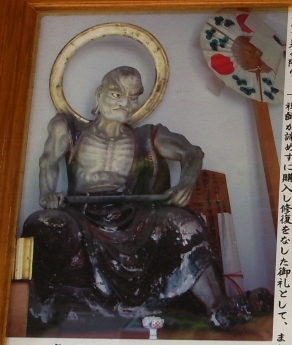

本堂手前横に宝物庫があり、面山和尚像と共に摩頂尊者と呼ばれる羅漢像が祀られている。

面山禅師慶讃永福会報(平成十八年十月二十日)から引用した解説が掲げられている。

「摩頂尊者と面山禅師

永福庵の宝物庫祖師壇正中に、

開山像(面山禅師)と並んで雄壮豪俊なる羅漢像が光彩を放ち奉られている。

法孫であれば既にご存知の方も多いこの尊者像の因縁を再びご紹介する。

面山禅師八十歳の夏、京都の骨董店で偶然にも傷んだ羅漢像と遇い、

その名すらもわからなかったが、不思議な因縁を感じ、入手せんと欲した。

ところが清貧を旨とされた禅師には手持ちの金子が無く、やむなく断念した。

しかし諦めきれずその後の講筵や戒会の謝宜を充て、取り急ぎ店に命じて保管させ、

後に施主が出たので仏工師に命じて修復させた。

後日その店に泊まると夢枕に尊者が現れ、禅師の頭を撫でたという。

(中略)禅師の頭を摩でた故に「摩頂尊者」と呼ぶ由縁である。(後略)」

扉の間から拝観すると、思いのほか大きなお像でちょっと驚く。

不思議な生々しさのある羅漢像であった。

直接写真を撮ることは憚られたので、ここでは解説に載せられた写真を紹介する。

予定外の、しかし印象的な永福庵でのお参りを終え、福井県大野に向かう。 小浜インターチェンジより舞鶴若狭道に入り北陸道・福井インターチェンジ・ 国道158号線を経て大野市へ。

水のまち大野

大野市は白山の麓に位置し、町のあちこちに清水(しょうず)と呼ばれる湧き水がある。

一時は地下水の汲み上げ過ぎなどにより地下水位が下がり

湧き水も枯れてしまったり荒れてしまったりした時期もあったそうだが、地域の人々の努力で

再び整備し、継続的に地下水位の観測も行われて、大切に守られているらしい。

大野はこれまで何度か通りかかったことはあったが、今回はこの清水を巡ってみようと思う。

昨年の郡上八幡に続き、

「白山の水の恵みを頂くみずの町」の水場を廻ってみようと思う。

まず車を観光案内所でもある「結ステーション」の駐車場に停め、散策に出かける。

すぐ近くに大野城が見える。

さらにその近くにある「水舟清水」。白山の岐阜側の麓に位置する郡上八幡にも

同じ「水舟」が残っているが、昔は台所の一部でもあったそうで、上段は飲料水、

中段は野菜などを洗い、下段は鍋釜などを洗うのに用いることで、

水を無駄なく利用できるようになっているらしい。

七間通り、大野市観光協会前。「水の精」のキャラクターが愛らしくて気になる。

ちょっと雪の精のような感じもある。雪国の雪の辛さと水の恵みは表裏一体という意味も

籠められているようだ。

私も雪国育ちなので、雪のしんどさも身に染みているが、その雪は春には水の恵みとなって

我々を潤してくれるのだ。

参考:Carrying Water Project

結ステーションの南にある「御清水」恐らく市内で一番大きな清水なのではないかと思われる。

出発点の結ステーションに戻ると、先ほどは気づかなかったがここにも「水の精」がいた。

再び車に乗り昼食をとった後、大野駅に向かう。

ここにも「水の精」の親子(?)が。

大野駅前にある「駅清水」。子供が水遊びをしていた。水が爽やか。

国道158号線を更に西に進み、九頭竜湖を経て岐阜県郡上市白鳥町へ向かう。

途中、道の駅九頭竜にて休憩。ここで同行のY女史が「麻那姫湖」の字を見かけ、

「麻那姫」とは何者かが気になる。

調べてみると、麻那姫湖は大野から南に進み岐阜市に至る国道157号線沿いにある真名川に

造られた真名川ダムのダム湖の名称であった。

真名川および麻那姫湖の名の由来である麻那姫は、今から1200年余り前、

大干ばつで苦しむ村人を救うため、自らすすんで雨乞いのための龍神への生贄になったという

ことだった。

(参考:

国土交通省 近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所 観光案内 麻那姫の伝説)

なぜ今このタイミングでこの話が出てきたのだろうか…。

白山を開いた泰澄大師は、

白山山頂にて荒ぶる龍と出会ったが、これは白山の本地仏十一面観音の仮の姿だということを看破した

という。十一面観音の荒々しいまでの浄化力は、時として荒々しい龍の姿として顕れるのだと思うのだが、

観音が生贄を求めるということがあるのだろうか。人間的次元では悲劇以外の何物でもない死すらも、

深い浄化の働きの一部なのだろうか。

麻那姫の両親はじめ村人たちは感謝しながらも嘆き

悲しんだであろうが、(少なくとも伝説上は)麻那姫本人は納得の上、龍神の元に赴いた。

そして、「これからも困った時は姫をお呼び下さい。きっとお役にたつでしょう。」と言い残したという

ことは、自ら観音の元に赴き、そしてこれからも観音の使者として「生きてゆく」

という思いがあったのだろうか。

長滝白山神社

白山禅定道の岐阜川の窓口である美濃馬場の長滝白山神社にお参り。 古来の白山登拝の窓口には石川県側の加賀馬場、福井県側の越前馬場、 岐阜県側の美濃馬場とあるが、私はなぜか特に美濃馬場に親しみを感じており、 最も間近からの白山へのお参りとして、しばしば長滝白山神社に来ている。

長滝白山神社本殿。

御宝前にて般若心経、白山大権現宝号、泰澄大師宝号を唱う。

清い水で宇宙が潤されますようにと祈念する。

そして、自分を水を巡らすためのポンプとして使って頂けるよう祈る。

より深い井戸からより清い水を汲むためには、常の行法とお参りが必要ということを改めて感じる。

白山中居神社

更に白山の懐、白山禅定道の最前線である石徹白(いとしろ)の白山中居神社に足を延ばす。

参道を進んでゆく。白山中居神社は今回で3回目のお参りだが、

雪のない季節のお参りは初めてで、全然様子が違っていて不思議な感じがする。

参道横の案内板。この白山中居神社から先はまさに登山道となり、白山の懐に入ってゆく。

白山中居神社本殿。階段を登り、般若心経、白山大権現宝号、泰澄大師宝号。

由緒書には以下のようにある。

「白山中居神社由緒

鎮座地 岐阜県郡上市白鳥町石徹白三号四十八番

一、御祭神 伊邪那岐大神

伊邪那美大神

菊理媛大神 明治年代に合祀

一、由緒 本社の創立は景行天皇の御宇 十二年六月十五日 吉備武比古、

国家鎮護のために祀られたが創始とされ元正天皇の養老年間 僧泰澄白山を開くため、

石徹白に来られて、社殿を修め、社域を拡張されて神仏混交の元を開かれました。

明治維新になり神仏分離となり 仏像及び年代の奉納品は中在所大師堂に祀り所蔵されております。

神位は 国内神明帳(原文ママ。「神名帳」か。)に 正一位白山大明神と記され、

天武天皇聖武天皇の両朝に 神剱、神馬の奉納があり 御宇多天皇(原文ママ。「後宇多天皇」か。)の御代、

藤原氏の女、神鏡を供進して祈願され 御桜町天皇(原文ママ。「後桜町天皇」か。) 青倚門院様より戸張の寄進を賜わっています。朝臣武門では 藤原能信、藤原秀衡、今川義元、織田信長、

柴田勝家それぞれ神宝を寄附して崇敬の誠を尽され 天正十八年には 伊藤秀盛その主豊臣秀吉の為に立願状を捧げ徳川家康は代参を遣はされて祈願所とされました。

神領は山口六ヶ村 東西三里、南北七里に亙り 慶長年中太閤検地に際し除地、

年貢免除の地とされ 萬延元年 神祇官領卜部朝臣より白山中居大神宮の号奉っております。

神職は維新以前迠、神頭、幣主、祝部、神楽司、社家、社人に別れ世襲して奉仕し

信徒は明治中期に至る迠非常に多く、伊豆、駿河、遠江、三河尾張伊勢、近江、美濃、

飛騨、信濃、越前の諸国に亙っておりました。(後略)」

かつては白山信仰の興隆と相まって隆盛を極めたことが伺える。

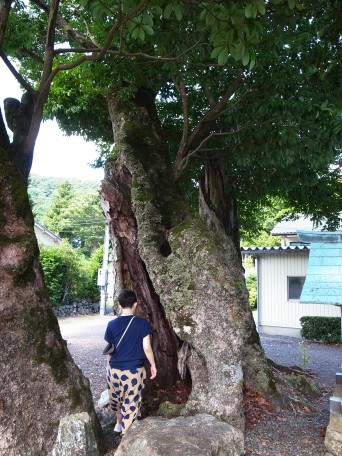

本殿裏の大木。

杉の大樹と一体化し、水を吸い上げ、宇宙に巡らす。

境内に無造作に置いてあった不思議な岩。火山活動でこういう構造ができたのだろうか?

それにしても、どういう経緯でここにあるのか全く不明。

大師堂

これまで気になっていながらお参りしたことのなかった(泰澄)大師堂へ。

上に紹介した白山中居神社由緒書によれば、もともと白山中居神社にあった仏像や奉納品は

明治の神仏分離に伴ってこの大師堂に移されたという。

大師堂が見えてくる。何となく小さなお堂を想像していたのだが、思いのほか大きい。

裏手には収蔵庫らしきものも見える。

般若心経、泰澄大師宝号をお唱えする。

帰路はいつものように白鳥町内のスーパーで地物などを買い物。

東海北陸道の関SAにて夕食。同行のY女史よりアーユルヴェーダに基づくミックススパイスをもらう。

食後お手洗いに行き、朝からの腹部の膨満感がすっきりした。

おわりに

今回は自分の心身を洗い流したい思いもあり、いずれも白山および泰澄大師とゆかりのある若狭の 天徳寺・瓜割の滝、大野市、長滝白山神社・白山中居神社と巡った。

若狭では、天徳寺・鵜の瀬には数えきれないほどお参りしているが、 今回初めて面山和尚という人物に出会った。どのような生き方をされたのか、 これからも調べて行きたい。僧侶としての筋の通し方に強く惹かれる。

白山に近づいてゆくにつれて、龍の働きが強く感じられてくる。いろいろ思うように物事が 進まない時でも、この世的な次元で探りを入れたり働きかけをしたりする前に、 仏の世界で為すべきことをなすことが大事ということを改めて思う。 それが僧侶・密教行者の本分である。常の行法とお参りが大事。