2022年3月3日 笠置寺・東大寺二月堂お参り

(写真をクリック/タップすると別窓/別タブにて大きな写真を表示します。)

はじめに

東大寺二月堂では3月1日より修二会の本行が始まっている。東大寺二月堂の修二会はお水取りとも よばれ、十一面観音の宝前にてに日頃衆生が為している罪障を懺悔(さんげ)する十一面悔過(けか) の修法であり、私が得度を決意するきっかけの一つでもある。

東大寺二月堂の修二会は天平勝宝4年(752年)、実忠和尚(じっちゅうかしょう)によって創始されたが、 実忠和尚は兜率天にて天衆が十一面悔過の行法を修しているのを拝し、これを地上にて厳修しようと決意 されたのがその始まりとされる。兜率天の一昼夜は人間の四百歳にあたる。 これに少しでも追いつくために、修二会の行道は走ってなされるという。(『二月堂縁起』)

前回2月17日のお参り の際、奈良国立博物館の「国宝聖林寺十一面観音:三輪山信仰のみほとけ」展と併せて拝観した 特別陳列「お水取り」にて『二月堂縁起』を改めて見ていて、実忠和尚は笠置寺の龍穴から 兜率天に至ったということを改めて知る。おそらく以前から聞いてはいたと思うのだが、 昨年11月19日の龍鎮神社・龍穴神社へのお参りの帰路、 おかしな偶然から笠置寺の近くを通りかかったこともあり、その舞台が笠置寺であったことを初めて 明確に意識した。

調べてみると笠置寺の龍穴とされる場所は今でもあるということがわかり、早速訪れてみることに する。 折しも二月堂修二会の本行も始まったところでもあり、笠置寺の後には二月堂にも参拝することにする。

<今回の目的地。青線は移動経路。>

(Googleマップを元に作図。地図データ:© 2022 Google)>

笠置寺

いつものように朝8時半頃に京都市内を出発、10時半過ぎに笠置寺に到着する。

笠置寺は今回初めての参拝となる。

平成2年夏どこからかやってきて境内に住み着き、約5年の間訪れる人々と共に幾度となく修行場を歩いて

いたという案内猫「笠やん」の碑。御住職の追悼の銘も刻まれ、彼がいかに人々に親しまれていたか

うかがい知ることができる。

本堂にあたる正月堂の堂内にも「笠やん」の写真が飾られている。

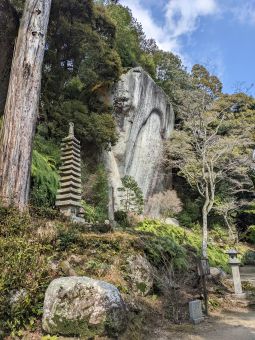

境内は行場巡りのコースになっているが、あちこちに巨石がみられ、古来磐座(いわくら)の聖地

だったのだろうと思われる。

弥勒磨崖仏からさらに進むといよいよ「笠置寺の龍穴」と言われる千手窟が見えてくる。

笠置寺は古来奈良の寺院との繋がりが深かったようで、折に触れ

山に籠もって修法する行場であったらしい。

千手窟。ここから実忠和尚は弥勒の浄土・兜率天に至ったとされる。

また東大寺開山の良弁(ろうべん)僧正も、ここで千手観音の秘法の秘法を修し

東大寺大仏殿建立の一大事業を成し遂げたとのこと。実忠和尚は良弁上人の弟子にあたる。

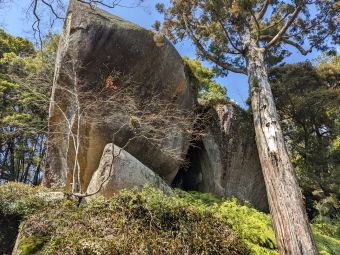

洞窟のような場所を想像していたがそういう感じとはちょっと違う。

肉眼で見える物理的な空間としては岩の壁あるいは岩の隙間としてしか見えない。

しかし、この岩の向こうに兜率天へと至る道があり、たまに開くらしい。

あるいは行者の修法によりその道に入ることができることができるのであろう。

物理的次元を超え仏の次元に至るのが修法の目的であり真髄であるということを

再認識する。

行場の頂き付近より東方、木津川の上流方面を望む。この先は伊賀の里。

境内の絵図。行場一周のコースには胎内くぐりなどもあり、ゆっくり歩いて1時間ほどであった。

笠置寺は聖と世俗が入り交じっている感じ。ともすれば焦点がずれてしまいそうにもなる。

世俗の最たるものである政争の舞台となった歴史のせいもあるのだろうか(鎌倉時代の元弘の乱)。

ともあれ、次元を超えるという修法の真髄とその重要性、行者としての修法の目的を再確認できた

お参りだった。

東大寺二月堂

笠置山の麓で昼食をとり東大寺二月堂に向かう。30~40分程で奈良市内に至る。 東大寺と笠置寺の距離感を実感する。普段は里の寺に身を置く僧侶もここぞという時には 山に入り修法するという態勢が実感される。

ちょうど午後から始まったであろう修二会の日中行が終わったところで、

閉じられていたお堂正面の扉が開かれるところであった。

正面より絶対秘仏の二月堂の十一面観音に礼拝する。

おわりに

前回の三輪山の十一面観音(聖林寺十一面観音)のお参り に引き続き東大寺二月堂の十一面さん ゆかりのお参りであった。「国宝 聖林寺十一面観音:三輪山信仰のみほとけ」展の図録によると、 三輪山の十一面観音は東大寺二月堂の十一面観音と同様、十一面悔過の行法を修すために 建立されたのだろうという。 また三輪山(聖林寺)の十一面さんのお像は、東大寺と関わりの深い工房で 造立されたとする説も。 したがって、二月堂の十一面さんと三輪山の十一面さんの間には深い繋がりがあるのかも知れない。

前回のお参りでは、多羅菩薩と十一面観音を護り本尊とする「水の行者」として 「水の行法」を深めて行かねばならないということを再認識したが、 今回のお参りによってさらにその思いを深くした。 十一面悔過は自身及び法界衆生が為すところの罪障の懺悔(さんげ)し、 滅罪生善・福寿増長・疫病退散を祈願するものである。我が護り本尊・多羅菩薩の行法と併せ、 十一面観音の修法も持続的に深める必要性を感じる。これまでも折に触れ十一面観音法は修して 来たが、当面の間継続的に十一面観音の行法を修法することにする。 また常の行法に加え、毎月20日には十一面観音縁日祈祷として定例の修法を修すことにしようと思う。