2022年2月17日 奈良国立博物館「聖林寺十一面観音展」拝観・聖林寺・大神神社お参り

(写真をクリック/タップすると別窓/別タブにて大きな写真を表示します。)

はじめに

ある時、街中のコンビニの店先でふと奈良国立博物館で開催中の

「国宝 聖林寺十一面観音:三輪山信仰のみほとけ」展

の知らせが眼に入る。

聖林寺の十一面観音さんと言えば、かつては三輪山の大神神社の神宮寺、

大御輪寺(だいごりんじ)の本尊だった仏様であり、庵主にとって最も重要な仏様のお一人である。

明治の廃仏毀釈により本尊・十一面観音像ほか大御輪寺の仏像たちは近隣の幾つかの寺院に移されたが、

十一面観音は三輪山を望む高台にある聖林寺に収められた。大御輪寺は大神神社(おおみわじんじゃ)摂社の

若宮社(大直禰子神社(おおたたねこじんじゃ))と名前は変えたが、社殿は今も観音堂の風格を示している。

お像は聖林寺に移されたが、十一面観音の魂はいまもその地におられるように感じられ、

大神神社参拝の折にはかならず若宮社にも参拝し、必ず十一面観音さんも併せて手を合わせ

時間がゆるせば般若心経あるいは観音経を上げるようにしている。

三輪山の大神神社は私が山形在住の中学生だった頃から御縁が始まり、

今も折に触れお参りさせて頂いている。そして大神神社の神宮寺であった大御輪寺の本尊、

現・聖林寺十一面観音は私にとって最も重要な仏様であり、

私の一番好きな十一面観音像である。

また折しもも昨年末の冬至には三輪山に登拝し、

弥生時代からの祭祀跡も拝してきたところである。三輪山の禁足地からの出土品も展示されるらしい。

これほど(庵主にとって)重要な企画展を開催中とは寡聞にして知らなかった。

これは是非とも行かねばなるまい。

また、奈良市内の奈良国立博物館拝観後は現地の三輪山に参拝する予定で出発する。

<今回の目的地。青線は移動経路。>

(Googleマップを元に作図。地図データ:© 2022 Google)>

奈良国立博物館

2月17日満月。いつものように朝8時過ぎに京都を出発、10時前に奈良博着。

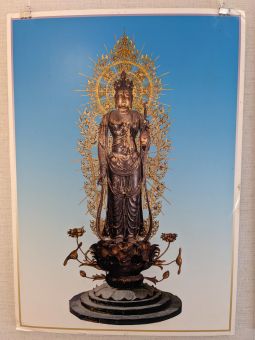

<「国宝 聖林寺十一面観音:三輪山信仰のみほとけ」展チラシ>

大神神社のかつての神宮寺・大御輪寺には本尊十一面観音はじめ幾つもの仏像が祀られていたが、 明治の廃仏毀釈に際し十一面観音は奈良県桜井市の聖林寺へ、地蔵菩薩は奈良県生駒郡斑鳩町の法隆寺へ、 日光菩薩・月光菩薩は奈良市の正暦寺へ、不動明王は玄賓庵へと移された。 本展では、現在は玄賓庵に収められている不動明王を除く諸尊が再び一堂に会していて、 さながら大御輪寺の同窓会のような様相である。なお、玄賓庵のご住職とは以前お参りに伺った時に 少しお話しをさせて頂いたことがある。今回、玄賓庵の不動明王は出展されていないのは、 ご住職なりのお考えがあってのことなのかも知れないと推察される。 館内には不動明王のみ写真パネルが代わりに展示されていた。

十一面観音像とは、おそらく10年以上前に聖林寺にお参りした時にお会いして以来の再会。 博物館の中とは言え生きた仏様である。常の如く念珠を摺り慇懃に礼拝したかったが、 拝観者のかたも多くおられ、いかにもこれ見よがしに見えるのも嫌で、正面から心の中で合掌礼拝する。 聖林寺観音堂は保存や防火のためガラス越しの拝観だったが、今回は直接間近に拝観できるのみならず 四方から拝することができる。十一面観音はその名の通り十一の化仏(けぶつ)を頭上に戴いており、 儀軌によれば「前に当る三面は寂静の相なり 左辺の三面は威怒の相なり 右辺の三面は利牙出現の相なり 後の一面は咲怒の容(かんばせ)なり 最上の一面は如来の相なり」 とある。今回は四方から拝観することができるため、これら一つ一つの化仏の表情もつぶさに 拝見することができる。特に後の「咲怒の容」は「暴悪大笑相」とも言われ、 笑いながら怒っているある意味一番コワイお顔で、これを是非 拝見したかったのだが、化仏のうち幾つかは欠落があり残念ながら後の一面も欠落のため 拝することはできなかった。

こうした展示を拝観する時にいつも思うのは、仏像はたしかに「物」としての側面もあるが 開眼供養によって仏の世界とオンラインとなり魂が籠もった「仏様」である。 お寺の堂内と違って間近に拝観させて頂けるのは本当に有り難いことなのだが、同時に「生きた仏様」を 「物」扱いして「陳列」されることはやはり心が痛む。仏は「陳列」するものではなく「祀る」ものである。 丸腰でぽつんと置かれるのでは無く、せめて香花(こうけ)をお供えし最低限の荘厳をして差し上げたい が、博物館内ではそれは適うまい。多くの方々に親しく拝観して頂ける貴重な機会であり 学術的な意義もあるかとは思うが、なかなか割り切れない思いも抱かずにはいられない。

仏像の他、いつも三輪山登拝の時に横を通りかかる禁足地からの出土品等も展示されており、 特に祭祀に使われたとされるミニチュアの酒造りの器類が可愛らしかった。 神様方がこれらを使っておままごとのように酒を醸している様子が頭に浮かび、微笑ましい感じがした。

「聖林寺十一面観音」の特別展を拝観し終え、ミュージアムショップにて十一面観音の光背残欠が デザインされたTシャツを買う。十一面観音の光背はかねてから気になっていた。 また、奈良博と聖林寺の二か所でスタンプを集めるとアクリル製の十一面観音のジオラマが頂けるとの ことで、おまけはともかく、この後三輪山・大神神社にお参りに向うつもりであったが、 その前に久しぶりに聖林寺にもお参りすることにする。

ところで、奈良博では「聖林寺十一面観音」の特別展の他、来る3月1日より本行が始まる東大寺二月堂の

修二会、いわゆる「お水取り」の陳列もあった。二月堂の修二会は私の得度のきっかけの一つでもあり、

得度後も幾度か徹夜で二月堂の局(つぼね;外陣横の小部屋)に参籠したことがあり、

個人的にも思い入れのある大事な行事である。この機会にこちらの展示も拝観することにする。

<「特別陳列 お水取り」チラシ>

この展示は毎年この年に行われているようだが、拝観するのは今回が初めて。二月堂本尊のこちらも 十一面観音の光背拓本や、修法中に用いる様々な法具、練行衆が身につける衣など修二会に関連する 資料が網羅的かつ多数が展示されていたが、その中でも二月堂修二会創始の由来を示した絵巻 『二月堂縁起』が興味深い。

絵巻によると、実忠和尚(じっちゅうかしょう)が笠置寺の龍穴で兜率天(とそつてん;弥勒菩薩の浄土) に至り、天衆が十一面悔過の修法を修しているのを拝した。それを地上で修したいと始めたのが 東大寺二月堂の修二会の始まりと。実忠和尚が兜率天に至って天衆の行法を拝し、それを元に 修二会を始めたというエピソードは承知していたが、 笠置寺の龍穴から兜率天に至ったということは特に意識していなかった。 笠置寺は 昨年11月19日の龍鎮神社・龍穴神社へのお参りの帰路、 どういう訳かカーナビの設定をミスし、その上繰り返し道を間違えて、月食が進む月を見ながら三輪山から 山道を進み笠置山をかすめ宇治橋詰め・伏見の観月橋を経て帰京した時からちょっと気になっていた。 ここでも笠置寺が出てきたかと思い、この「龍穴」が現存するのかどうかも気になり、 後で調べることにする。

聖林寺

昼過ぎ、奈良市内の奈良国立博物館を出発し途中昼食をはさんで桜井市の聖林寺へ。

聖林寺山門。聖林寺さんは10年以上ぶりのお参りか。受付に女性の方が出て来られる。

しばし立ち話をしながら、仏に対する強い思いが伝わってくる。

この時はご住職の奥様かと思っていたが、後にご住職ご本人ということが分かった。

道理で奥様にしては当事者意識が強いはずだと合点がいった。もちろんいかなる立場の方に対しても

自分としては同じく鄭重に接しているつもりではあるが、ご住職とは存じ上げず失礼致しました。

大御輪寺から移された十一面観音は普段は本堂向って左手の丘の上の観音堂に祀られているが、 今はこの観音堂の改修工事をしている。この工事に合わせお像の調査や「聖林寺十一面観音展」の 展示がなされることになったのであろう。

まずは聖林寺のご本尊、大きな石の座像像の地蔵菩薩に参拝。般若心経一巻、諸真言を上げる。 大壇や脇机の仏具はきれいに磨き上げられている。普段からしっかり修法されていることが はっきりと伝わってくる。

大御輪寺から移された十一面観音は、当初は本堂向って右隣の部屋に祀られたらしい。

そこには今も十一面観音が収められた御厨子が残されている。(今は中には西陣織で描かれた

十一面観音像が収められている。)

これは明治20年にフェノロサらが寄進したものという。厨子は移動できるように車輪を備えた仕組みで、

フェノロサは本像が火災や地震によって失われることがないよう強く願ったことが伺われる

とのこと(増田政史「聖林寺夢生一面観音菩薩立像

明治十九年の調査」『特別展 国宝 聖林寺十一面観音:三輪山信仰のみほとけ』図録所収. 令和3年,

読売新聞社.)。

御厨子の前より三輪山を望む。十一面観音さんもここから三輪の山を懐かしく眺めたであろうか。

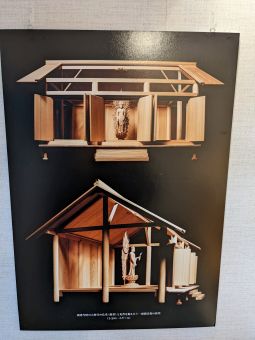

本堂向って左の廊下、観音堂に向う階段の入口は今は観音堂工事中のため閉鎖されているが、

廊下の空間にかつて十一面観音像が祀られていた大御輪寺本堂、現・大神神社摂社若宮社

(大直禰子神社)の模型が展示されている。

中には十一面観音が祀られている様子も再現されている。まさにこのお姿を、

若宮社にお参りする度に頭に思い浮かべていた。

それがこうして眼に見える形で再現されていることに感動する。

他に、大御輪寺本堂の創建以来の伽藍構造の変遷と十一面観音像の祀り方の遍歴に関する資料も

展示されている。

また更に、奈良博で気になった十一面観音像光背の復元に関する研究資料も展示されている。

光背を背負った十一面観音像の復元図。このお姿で、大御輪寺本堂(現・若宮社)に祀られているのが本来の

在り様なのだ。このお姿を私自身これまで何度も若宮社で想像し、十一面観音の魂に向けて礼拝

してきた。それがこうしてお堂とお像、そして光背が揃った形での復元図を見ることができたことに

深く感動する。

お参り終わって再度寺務所受付にてご住職としばしお話し。光背の復元資料に感銘を受けたということを お伝えし、実際に現物を復元しお像に組み合わされる予定はないのかという事を伺うと、 十一面観音像自体に組み合わせることはできないとのこと。国宝でもあるしそれはそうであろう。 ただし、現在十一面観音像の模刻が東京芸大の学生さんにより進められているとのことで、 この模刻のお像に復元した光背も組み合わされ、それはこの春天理市にオープンする 「なら歴史芸術文化村」 に一時展示されるとのこと。時期はこの夏以降とのことなので、非常に楽しみである。

大神神社

年末は開いていた三輪山登拝はコロナ禍の拡大によりまたしてもクローズ中。

登拝口より山頂を遥拝す。

まずは、若宮さん、そしてお姿は見えなくても十一面観音の魂に礼拝する。

この正面にはかつては須弥壇があり、十一面観音、地蔵菩薩、不動明王らが祀られていた。

堂内を改めて様々な角度から見直す。そして、かつて観音様方が祀られていた時の様子を

思い浮かべる。

おわりに

聖林寺にて光背の復元図を拝見していた時、同行のY女史が語る。 十一面さんの光背を見ていたら奈良博で十一面さんから言われたことを思い出したと。 云く、何ものも傷つけずに洗い清めるのはとても大変だと。 そして、水面(みなも)に太陽の光が映り、天の全てが映る。それが水の徳性だと。

例えば白山の十一面観音は龍の姿でこの世に現れ、時に人死にが出るほどに荒々しく不淨を洗い流す イメージがある。三輪山の十一面観音はそれとは対照的だ。 洗い流すだけでなく、光を映し、天を映す。そうした「水の働き」もあるのだ。 そして、そうした「水の徳性」が今自分に示された意味を深く噛みしめなければいけない。

40年近い三輪山との繋がりがありながらも、今日一日の巡拝で三輪山の十一面観音さんが より一層近い存在となった。そして我が本尊多羅菩薩との繋がりの深さにも匹敵する十一面観音との 繋がりの深さを再認識する。

多羅菩薩と十一面観音を護り本尊とする「水の行者」として、「水の行法」を深めて行かねばならない。