2020年1月22日 二見浦、朝熊山・金剛證寺、伊勢神宮お参り

(写真をクリック/タップすると別窓/別タブにて大きな写真を表示します。)

はじめに

新暦での新年を迎え、また節分を前に、伊勢神宮にお参りする。

これまで「円環をなす水の道」を辿りながら熊野から伊勢神宮を繋ぐお参りするうちに、 それ以前には特に意識していなかった 伊勢神宮と海の道・海の民との深い関わりが強く感じられるようになってきた。 この感覚を受けて、より精細に「水の道」を紡ぐために、今回のお参りでは龍さんの力を借りながら 熊野から繋がる「海の道」と伊勢とを繋ぐお参りをしようと思う。 そのために今回は、優れた感覚を持った方々からのタイムリーな示唆もあり、 かねてから気になりながらまだお参りしたことのなかった 二見浦と朝熊山の金剛證寺も併せて参拝することにする。

二見浦は古来、外宮から内宮へ廻る伊勢神宮参拝の前に水を浴びて心身を清める禊ぎの場と とされてきた。同時に、海から伊勢を繋ごうとする時には伊勢神宮への「入口」と見ることもできる。

また朝熊山は古来より伊勢の鬼門を護る山と言われるが、 しかし地図を見ると内宮のほぼ東の方向に位置し、 個人的には鬼門(北東)を護ると言うには厳しいように思われる。 (まぁ、に東方から北方の間に位置すればそれはごく大まかに「鬼門」に位置すると 言えなくはないのかも知れないが。)

最近、幾つかの筋から「朝熊山に登るべし」という示唆が続き、 伊勢にとって朝熊山はどのような意味を持つのだろうかと思いながら地形図を眺めていると、 朝熊山(朝熊ヶ岳)は志摩半島の最高峰でもあり、 朝熊山ピークとする東西を貫く連山は太平洋と伊勢内宮をじかに繋いでいることがわかる。 そして同時に東から登る太陽を伊勢に導く「脈」でもある。 即ち、朝熊山は水と光によって海と伊勢神宮とを繋ぐ要、 海と伊勢神宮をつなぐ「龍脈」の要となっているのだろう。 従って、伊勢と海とを改めて精細に繋ぐ為には朝熊山へのお参りは欠かせないものと思われる。

さらに今回のお参り、どのような順番で巡拝するのが最適なのか検討すると (巡拝における「順路」は、古代における「方違え」と同様、 物理的次元を越えた神ほとけの次元への働きかけである「お参り」において非常に重要な意味を持つ)、 二見浦-外宮-内宮と拝した後に最後に朝熊山に登るという案もあったものの、 上記の朝熊山の意義を受けて、二見浦-朝熊山と拝してそれぞれのポイントで龍神を供養し、 その上で外宮-内宮と伊勢神宮をお参りするのが最も効果的な参拝ルートと思われる。

二見浦

当日は朝7時前に京都市内を出発、名神・新名神・伊勢道を経て10時頃に二見浦到着。 無料駐車場は一番奥に一つだけスペースが残っていて首尾良く駐車することができた。 二見浦は初めて訪れるが、夫婦岩の眺めは絵葉書そのままでちょっと笑ってしまう。 また、思ったよりも岸から随分と近い場所にあった。もう少し沖に位置するものと想像していた。 まずは二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)にお参りし、さらに海岸線を西に進む。 そして二見浦での主たる目的地、龍宮社にお参り。本殿周辺よりは人もまばらでお参りしやすい。 参拝客の切れ目を見計らい、龍宮御宝前・拝殿の隅で密やかに龍神を供養する作法を修させて頂く。

朝熊山・金剛證寺

続いて鳥羽側から伊勢志摩スカイラインに入り朝熊山金剛證寺へ。

まずは本堂にお参りし、続いて明星堂をお参り。 金剛證寺、特に明星堂は東方に視界が大きく開けた海と空とを見渡せる場所に位置する。 これは虚空蔵求聞持法を修す場として最適な条件である。 金剛證寺は明星堂がその始まりとされ本尊が虚空蔵菩薩であること、 空海による中興と伝えられることからも、ここは求聞持法の行場として開かれたのではないかと 想像される。(空海は東方に視界が開けた室戸岬において虚空蔵求聞持法を修し、 その結願の夜、空と海とが繋がる壮大な眺めの中で明けの明星が身体の中に飛び込むという 体験をしたと伝えられ、それが命をかけて密教を志す大きなきっかけとなったものと思われる。 (『三教指帰』))

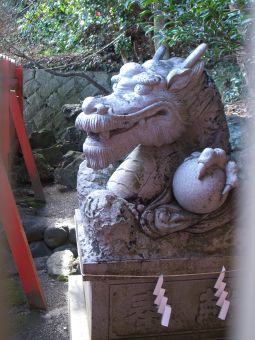

朝熊山・金剛證寺八大龍王社

更に朝熊ヶ岳山頂に登り八大龍王社に参拝、御宝前にて龍を供養する作法を修し、 海から伊勢神宮への光と水のラインを結ぶ。

外宮

伊勢志摩スカイラインを東に抜け外宮へ。まず正宮にお参り。 いつもながら黄金の稲穂を満載した米蔵にしか見えない。続いていつものように多賀宮、風宮、 土宮とお参りするが、今回は多賀宮から風宮に向かう参道の左手に細道が続いているのが目に入る。 これまでも目には入っていたのかも知れないがその先に行ったことはなかった。 今回初めて気になって進んでみると、その先には井戸の上に立てられた小さな祠が見えてくる。 外宮の所管社のひとつ、下御井神社であった。 お祭りにお供えするお水を頂く上御井神社に不都合があった場合はこちらでお水を頂くとのこと。 ちなみに上御井神社は一般に公開されていない。このタイミングで何度もお参りしている外宮で初めて 水の神社に気がついたことは興味深い。ここが水の道を外宮ひいては伊勢神宮全体に繋ぐ「コネクタ」 かと思われた。

月夜見宮

続いてこちらも恒例の経路に従い、外宮の域外別宮の一つ月夜見宮にお参りする。 いつも通りここは静かで居心地が良く落ち着く。

内宮

最後に内宮に参拝。夕方の薄暮の中お参りするのは初めてで新鮮な印象。 朝や昼間と違った静かでちょっとひんやりとした空気が心地よい。 正宮はいつもながら巨大な垂直の流れを感じる。 東京スカイツリーくらいの巨大な水晶のオベリスクがそそり立っているようなヴィジョン。

続いて荒祭宮、風日祈宮にお参り。お参り終わって宇治橋を渡り鳥居を出たところで 17時のオルゴールがなる。この日の日没時刻を見ると17時13分。 ちょうどお参り終わって日没となる。 熊野から続く海の道から、二見浦・朝熊山・伊勢と水と光を繋ぐ今回のお参りは、 ベストのタイミングで終えることができた。

<風日祈宮の橋。帰り道、いつものようにゆらゆらする。あれは何なのか。>

<尾長鶏すなわち長鳴鶏。神の使い。

「ここで、羽が生えているのに地に足をつけている姿を示すのが役割」とのこと。

菩薩の道か。>

<お参り終わると宇治橋の鳥居の上から烏が見送ってくれる。

「鶏とは逆の役割。」とのこと。「羽を持ち空を飛ぶ姿を示すのが役割」?

如来の道か。神にも菩薩の道と如来の道との両面があるのだろう。>