2020年7月21日 長滝白山神社・白山中居神社お参り

(写真をクリック/タップすると別窓/別タブにて大きな写真を表示します。)

はじめに

新型コロナのこともあり2月以降は外出してのお参りを控えていたが、

マスクその他対策をし人混みを避けて、お参りを再開することにした。

水のお参りをしていないと、だんだん自分の中がモヤモヤしてくるような気がする。

もちろん、自坊での本尊の供養は本分としても、

自坊だけにとどまっていると心の血液が滞るような感じがしてくる。

水巡りのお参りは「法界の水」を巡らすと同時に自分の中のある種のエネルギーを巡らし

活性化する作業にもなっているのかも知れない。

再開最初の今回は水巡りの道の「水源」でもある白山にお参りに行こうと思う。

自分にとって白山は、天の水を降ろし法界に巡らす出発点であり、

同時に水の流れの螺旋を再び天に繋ぐセンターのような位置づけになっている。

この白山登拝の窓口は伝統的に今の石川県の加賀馬場(ばんば)、福井県の越前馬場、

そして岐阜県の美濃馬場があるが、感覚的に美濃馬場が気に入っておりいつも美濃側の

窓口から白山を遥拝している。美濃馬場の中心は郡上市白鳥町の長滝白山神社とさらに

白山の懐に入り、白山登拝の最前線である石徹白(いとしろ)地区の白山中居神社である。

今回も新月の日を選び、両神社をお参りすることにした。

<Googleマップを元に作図。(地図データ:© 2020 Google)>

長滝白山神社

朝7:00頃京都市内を出発、名神・東海北陸道を経由し川島PA隣接のオアシスパークで休憩をしつつ、

11:00過ぎ長滝白山神社に到着。

駐車場にて永年使っていたコンパクトカメラを地面に落下させてしまい破損する。

愛用していただけにショック。やむを得ず記録の撮影はスマートフォンで代用することにする。

画質には今ひとつ納得いかないがやむを得ない。これもひとつの「更新」の時期を示す暗示か。

護摩壇跡と金剛童子堂。案内板の解説きによると「正面の金剛童子堂前に、石で囲まれた護摩壇跡が残っている。

白山登拝に際し、護摩を焚き、祈祷をしたところといわれている。

護摩行は、修験道では欠くことのできない重要な儀礼で、壇上に井桁に組んだ護摩木を焚き、

願い事の達成を祈る修法である。

白山美濃禅定道には、ここを起点に峰伝いに長滝十宿と呼ばれる行場があり、

修験者は山中で苦行を重ね、里に下り加持祈祷をして人々を救済し白山信仰を広めていった。

現在、長滝十宿のうち、長滝寺裏山に「一の宿」「二の宿」「三の宿」跡が点在し、

当時の面影を残している。

金剛童子堂では、左ねじの木を供えたり、

堂の周りを石を持って息をせず三周すると力が授かるといわれている。」とのこと。

金剛童子堂前から護摩壇跡を振り返る。護摩壇「跡」とはいえ、

ここでの護摩は当然柴燈護摩であろうから、今でも修そうと思えばこのまま護摩を修す事ができるのではないだろうか。

本殿前に進みお参りする。般若心経を上げ、白山大権現、本地十一面観音、

泰澄大師の各御真言・御宝号をお唱えする。

白山千蛇ヶ池の霊泉

この湧き水は白山の頂上にある千蛇ヶ池から湧き出している霊泉と語り継がれているとのこと。

また腹薬として今も多くの人々に親しまれているらしい。

白山長瀧寺。案内板の解説によると「奈良時代の養老年間(717~24)泰澄の開基と伝え、

天長5年(828)法相宗から天台宗に改宗、その後比叡山延暦寺の別院となった。

長滝白山神社と一体で白山本地中宮長滝寺と称し、加賀・越前と並ぶ白山信仰三馬場の一つ、

美濃馬場として栄えた。

全盛期には堂社三十余宇・六谷六院・僧坊三百六十を擁したが、

明治初年の神仏分離で天台宗白山長滝寺となった。

18間に14間の長滝寺大講堂と内陣の1丈2尺の大日如来像など7仏像は明治の大火で焼失した。

往時の大講堂の偉容は残る礎石によってわずかに偲ぶことが出来る。

「木造釈迦三尊像」「木造四天王立像」「宋版一切経」(国重要文化財)をはじめ

多数の寺宝を所蔵する。」とのこと。

御宝前にて理趣経百字偈・本尊釈迦如来・白山本地十一面観音・白山大権現・泰澄大師の各真言・

御宝号を唱えお参りする。

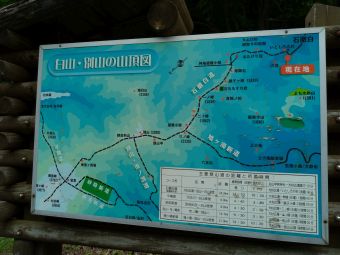

境内に掲示されている「美濃から見る白山連峰」の図。

この視点だと白山の裏側が石川県側の加賀馬場となる。

お参り終わって境内を出ようとしたところで宮司さんの奥様の神職の方より声をかけて頂き、

こちらも伝統的な建物である社家「若宮家」にご招待頂く。お茶を頂き、しばしお話しをする。

山の伝統ある大きな神社を守っていくことの大変さが伝わってくる。

白山中居神社

長滝白山神社を後にし、さらに白山の懐、石徹白(いとしろ)地区にある白山中居神社へ。 白山禅定道・白山登拝の最前線にあたる。

今回初めて、白山中居神社の更に奥、車で行ける最奥地、 白山登山道「石徹白道」コースの登山口まで行ってみる。

「石徹白道」登山口。ここから先は徒歩での登拝となるが、今日はここで引き返す。

白山山頂の方向は雲に覆われている。秘仏が厨子の中にその姿を隠しているような感じがする。

雲の向こうに心の目で白山の山頂を思い描く。

山道の帰路は雨がぱらつくが、平地に戻るとまた晴れてくる。

久しぶりの「水巡り」の水源・白山のお参りであった。改めて水巡りの道の「要」の一つを

改めてお参りをしつつ、長滝白山神社の宮司さん宅で神職の方とお話しをしながら、真の密教僧・

密教行者として現代社会でいかに生活していくかということを考える。いわゆる行法・供養・祈願

など狭義の「僧侶としての業務」を果たすことはもちろんだが、そこから見えてくる

世界観・宇宙観を示していくことも重要なのではないかと思われる。特に今は新型コロナ禍の影響も

あり人が集まる法会などは難しくなっており、お盆やお彼岸などの習慣的なお参りも

縮小傾向になっている。しかしそうしたいわゆる僧侶・お寺の定型的な仕事だけではおそらく

「探求者としての密教行者」の社会の中での役割としては片手落ちで、「宇宙の見方」・

「観測技術の体系」である密教の修法を実践することでどういう宇宙・

世界が見えるのかということを伝えることも、社会の中で重要な仕事なのかも知れない。

そうしたことを考えながら、そのための具体的な方法・態勢を作っていかねばならないなと思った

旅であった。